幻の映画が40年の時を経て日本で一般公開

映画「MISHIMA」

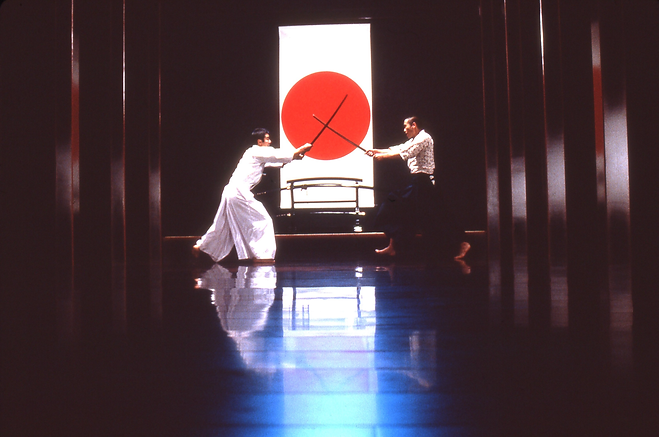

© 1985 The M Film Company

2025年は三島由紀夫生誕100周年の記念の年。この一年間は、三島由紀夫に関する様々な展覧会やイベントが世界中で展開された。日本においては、1985年に完成した映画「MISHIMA」の日本での初めての一般公開が一番の話題になったと思う。

この映画は三島由紀夫が直接関わった作品ではなく、内容は三島由紀夫の最期の1日をメインテーマに4つのショートストーリーで三島由紀夫の人生を紐解くという構成になっている。

ポール・シュレイダー監督など制作陣はアメリカ人で俳優たちは日本人でセリフは日本語という日米合作映画。舞台美術は石岡瑛子が担当。音楽はフィリップ・グラス。制作総指揮はフランシス・フォード・コッポラとジョージ・ルーカス。出演者は三島由紀夫役の緒形拳、坂東八十助、佐藤浩市、沢田研二、永島敏行、萬田久子、左幸子、横尾忠則など豪華な顔ぶれだ。

ポール・シュレイダー氏は映画「タクシードライバー」の脚本を手がけたことでも知られているが、この映画の主人公トラヴィスが、三島由紀夫の心理的な部分に似ているということと、シュレイダー氏の兄レナード・シュレイダー氏が日本の同志社大学で教授をしており、三島由紀夫の自決の時にも日本にいたということが映画「MISHIMA」が誕生したきっかけとなったという。さらには、ポール・シュレイダー氏は三島由紀夫の心理的、哲学的な部分に興味を持ったのだという。

切腹した日をストーリーの軸にして、第一部のテーマ「美」では三島の代表作ともいえる小説『金閣寺』を。第二部のテーマ「芸術」で『鏡子の家』、第三部は「行動」をテーマに豊饒の海の第二巻である『奔馬』。第四部は「文武両道」で、陸上自衛隊富士学校での体験入隊のシーン。

三島由紀夫の人生を4つのカテゴリーに分けるというのは、三島由紀夫の展覧会で用いられていた。三島自身が自分を4つに分類して、その4本の河が豊饒の海に流れるという展覧会だった。この展覧会を意識しているのだろうか、映画も4つのカテゴリーで構成され、豊饒の海に流れるというよりも、三島の自決の真相に迫りたかった。そんな流れを映画からは感じた。だけれど、実際のところ自決した理由は本人以外には誰にもわかりはしない。仲良くしていた方々の話を今年はたくさん聞く機会に恵まれたが、親しかった人たちは皆さん口を揃えて、「三島さんはいつか切腹をやると思っていた」という。三島はいろんな人に切腹についてを熱く語っていたのであろう。だけれど、その舞台として市ヶ谷駐屯地を選んだのかどうかなど、やはりわからないのだ。市ヶ谷駐屯地での後始末(修復費用など)を奥様の遥子さんに頼んでいたのであるが。

三島自身もこんなに何十年もタブー視されるような騒ぎになると思っていたのかいなかったのかもわからずだが、50年も経てば、流れが変わると三島は時代を読んでいた。

© 1985 The M Film Company

アソシエイトプロデューサーのアラン・プール(左)ポール・シュレイダー監督(中央)、製作の山本又一朗(右)が登壇

この映画では、小説の主人公の心理的な部分に焦点を当てた。日本人としての三島由紀夫をアメリカ人のポール・シュレイダー監督がキリスト教の概念で三島を解釈しているという、日本人からすると斬新な切り口の解釈だ。

第一回の東京国際映画祭で上映予定だった本作は、ご遺族の反対もあり日本での上映はできなかった。この年、第38回カンヌ映画祭では上映しており、最優秀芸術貢献賞を受賞したのだった。第38回東京国際映画祭で、ポール・シュレイダー監督が生きている間に日本で上映することが可能になったのだ。38回。カンヌ映画祭の時と同じだとのことで、あれから40年の月日が流れ、三島が言っていたように世間の流れが変わり上映することができたのであろう。

三島の自決を知っている世代の世界中の人たちが、この日のことを心の片隅に留めており、三島由紀夫のあの行動が日本男児、サムライとして永遠に残っている。

「愛国心」という言葉が、「天皇万歳」という発言が、独り歩きしていた日本ではあったが、筆者には今まで違和感はなく、愛国という精神はどの国にもあるものであるし、天皇万歳は、日本は天皇制のある特別な国ということを意味していたのではないかと感じたりもする。この2つのキーワードこそ、今の日本に重要な言葉になってきている。三島由紀夫の残したこの言葉は未来の日本人へのメッセージだったに違いないと思っている。日本人にメッセージを残すための自決ではなかったのだろうけれど、自分の自決をより意味のあるものにしようという魂胆だったのではないか。

文:川合由希子